Ru&W单原子合金助力, 铂纳米粒子氢氧化性能大飞跃

《All-round enhancement induced by oxophilic single Ru and W atoms for alkaline hydrogen oxidation of tiny Pt nanoparticles》

咱们平时总听说新能源什么的,特别是燃料电池,这玩意儿可不得了,它能把氢气变成电,还不带污染。但问题也不少,比如阴离子交换膜燃料电池(AEMFCs),它虽然挺有潜力,可阳极那边搞氢氧化反应的时候,总觉得不给力。就算用了铂这种贵金属催化剂,不仅效果一般,还特别容易被一氧化碳毒死,一点抗性都没有。这次呢,有个团队专门为这个问题想办法了,说是开发了一种新的催化剂,能让性能大提升,同时还能防止CO中毒。这到底怎么回事?我跟你唠唠。

先说这帮研究者吧,他们还真不是普通人。韩云虎教授领衔的团队来自西北工业大学,再加上新西兰奥克兰大学王子运博士一起合作,那阵容堪称豪华。他们手下还有几位年轻学霸焦文胜、Zhanghao Ren、崔智博和马超,共同完成了这一项研究。别小瞧这些名字,人家发过不少顶级论文,在燃料电池和水解制氢领域已经很出名了。如果用一句话总结他们的水平,就是行家里手。

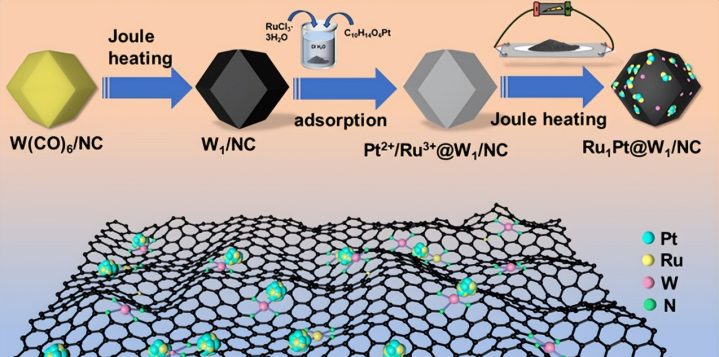

回到正题,为了解决AEMFCs阳极的问题,他们设计了一种叫做Ru1Pt单原子合金催化剂的新材料,具体名字稍微绕口一点,叫s-Ru1Pt@W1/NC。甭管名字多复杂,关键是它厉害在哪儿。据说,这是通过一种叫焦耳热辅助法的方式造出来的。这方法简单点理解,就是利用高温快速烧结,把各种元素固定在一个小颗粒上头。他们选用了钌(Ru)和钨(W)两个特殊元素,一个放在纳米颗粒表面,一个修饰载体,两者配合着调节铂(Pt)的位置,让它工作得更有效率。

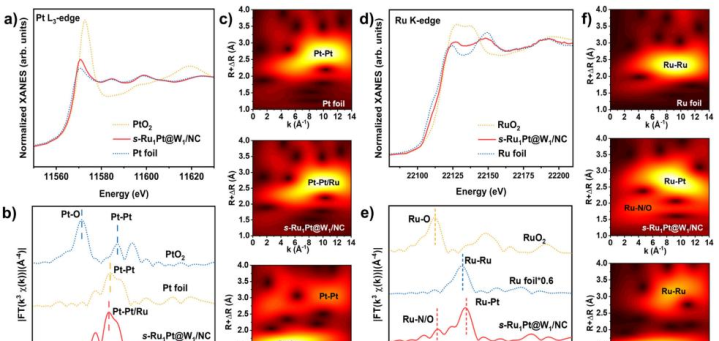

要知道,这些科学家可是动足脑筋才弄明白这些细节操作。他们发现,通过这样的安排,可以优化活性铂位点周围的电子结构,说白了就是让铂干活更顺心,就像给工具磨快刀刃一样。而且,因为引入钌和钨这俩助攻,整个系统对一氧化碳干扰表现出了惊人的抗性。所以,当他们拿去测试的时候,那数据直接亮眼到让人不敢相信。

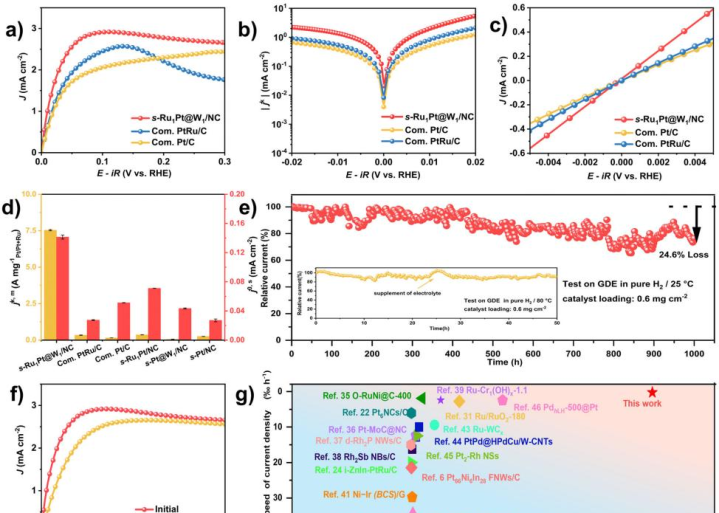

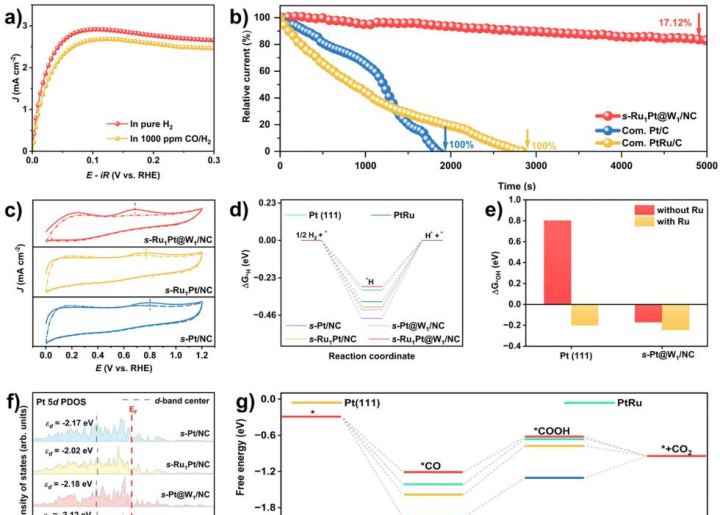

实验结果摆在那里,可不是吹牛皮!用这个新型催化剂进行碱性环境下的氢氧化反应,它展现出了7。54 A mg_Pt+Ru^-1这么高质量活性的表现,比传统铂基材料不知道强多少倍。另外,在含1000 ppm CO/H2饱和溶液里连续运行居然还稳得住。不仅如此,更夸张的是,即使在H₂饱和条件下运行整整1000小时后,也只是轻微衰减24。60%。试问,一般情况下哪种催化剂能做到这样?简直就是黑科技啊!

当然啦,不光靠数据打天下,人家的理论分析也是扎实得没话说。他们使用密度泛函理论计算,用专业语言来说,是验证近程单个Ru原子与远程单个W原子的协同作用如何改变电子结构,从而提高整体性能。不过换成人话解释一下,其实就是说两种不同距离上的元素联合起来,分工明确,各司其职。就好比车间里的流水线,每个人负责自己的一块区域,但最终生产出的产品却更加完美无瑕。

除了实验部分,还有图表支撑全篇内容,比如展示过程示意图、显微镜下看到的小颗粒形状、电流曲线变化等等,看着既清楚又权威。有趣的是,其中一些图片甚至可以明显看出那些小尺寸的特点,你会感慨:科研真的精细到了每一个角落。而且,通过对这些图像背后的故事深入挖掘,我们其实也能窥探到科学发展的另一层意义,那就是创新永远来源于大胆尝试!

不过话再说回来,这东西应用前景咋样呢?从目前来看,这款新型催化剂最大的优点就在于兼具高效与稳定双重特质。一方面,它解决传统Pt基材料效率低的问题;另一方面,又克服常见耐久差劲以及易受污染的问题。不夸张地讲,如果未来能够大规模推广,那么对于阴离子交换膜燃料电池的发展无疑是一场革命式突破。同时,对于全球能源转型以及实现真正意义上的零排放目标,也是迈出了重要一步。

有人可能会问:是不是意味着以后这种技术马上就可以投入实际使用?其实嘛,我觉得大家别太急躁,因为从实验室成果走向市场应用,总归需要时间来完善。不过不用担心,只要方向对头,而且像韩教授这样的专家持续推动,相信迟早有一天我们都会看到技术普及那个激动人心时刻。

所以啊,看完之后有没有感觉很神奇?短短几年内,从概念提出,到实现这么强大的功能优化,再到大量基础研究支持!真心佩服科学家背后的付出。当然啦,要彻底改变现状仍需上下游各环节共同努力,包括设备制造商、新能源企业政策扶持等方方面面联动推进。那么问题来了,你是否期待这样清洁能源时代早点降临?

参考信息来源:

平台名称:Nature Catalysis

标题:《All-round enhancement induced by oxophilic single Ru and W atoms for alkaline hydrogen oxidation of tiny Pt nanoparticles》